»RosaWinkelGedenkbuch«

Ernst, Theodor, Fritz Heilscher

Foto: Lothar Dönitz, Berlin, 15.08.2013

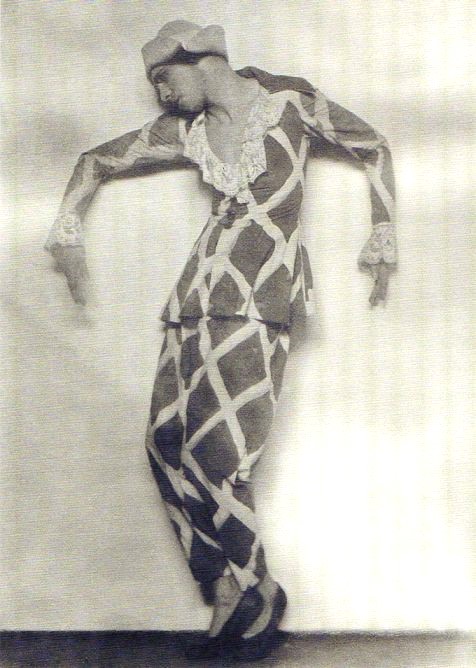

Nach einer kaufmännischen Lehre begann Fritz Heilscher 1920 eine tänzerische Ausbildung am Deutschen

Opernhaus in Berlin. 1923 startete er seine künstlerische Karriere als Solotänzer am Opernhaus in

Breslau und nannte sich fortan Ferry Dworak.

Von 1926 bis 1930 war er Ballettmeister am Städtischen Theater in Chemnitz, 1931 Solotänzer am Stadttheater Dortmund.

1932 wechselte er als Choreograph ans Badischen Landestheater Karlsruhe, wo er mit eigenen

Choreographien hervortrat und trotz eines ersten Strafverfahrens wegen homosexueller Beziehungen

weiterbeschäftigt wurde.

Bild: 🔎 Der Tänzer Fritz Heilscher; Quelle: a.a.O: Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen, S. 252

1933 ging er ans Schlesische Oberlandestheater in Beuthen (Bytom), wo er zwei Jahre als Ballettmeister wirkte. Im April 1935 wurde er vom dortigen Landgericht wegen seiner Liebe zu Männern zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Gleichzeitig erfolgte sein Ausschluß aus dem Künstlerverband, was einem Berufsverbot gleichkam.

Nach seiner Entlassung ging Fritz Heilscher zurück nach Berlin und fand dort eine Anstellung als Lagerarbeiter in der Firma Helene Bähr, Spezialhaus für Reitstiefel, wo er als geschätzter Mitarbeiter eine neue Existenz fand. Aus einem Empfehlungsschreiben der Arbeitgeberin Helene Bähr (an die Berliner Justiz?):

"Seine Herkunft legte er dem Unterzeichneten gleich nach seiner Einstellung offen. Sein Verhalten war in jeder Hinsicht einwandfrei, insbesondere sein moralisches Verhalten gegenüber den übrigen Mitarbeitern (ca. 60) war absolut korrekt, und ich hatte nie Anlass, ihn in irgendeiner Weise zu ermahnen, auch nicht im Hinblick auf seine mir durch ihn bekannte besondere Wesensart. Seine Führungsqualitäten waren so ausgeprägt, dass ich ihm sogar besondere Vertrauensaufgaben übertragen konnte. Auch bei diesen Aufgaben hat er mich nie enttäuscht. Ich bedauere sehr, dass er aufgrund seiner krankhaften Veranlagung nach so langer Zeit erneut straffällig geworden ist. Ich würde ihn jederzeit wieder beauftragen."

Ende 1941 wurde er erneut verhaftet und wegen seiner Zuneigung für junge Männer zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafjustiz lieferte ihn im Anschluß daran der Kriminalpolizei aus, die seine Deporation ins KZ Sachsenhausen veranlaßte. Als "Rosa-Winkel-Häftling" erhielt die Häftlingsnummer 42 315.

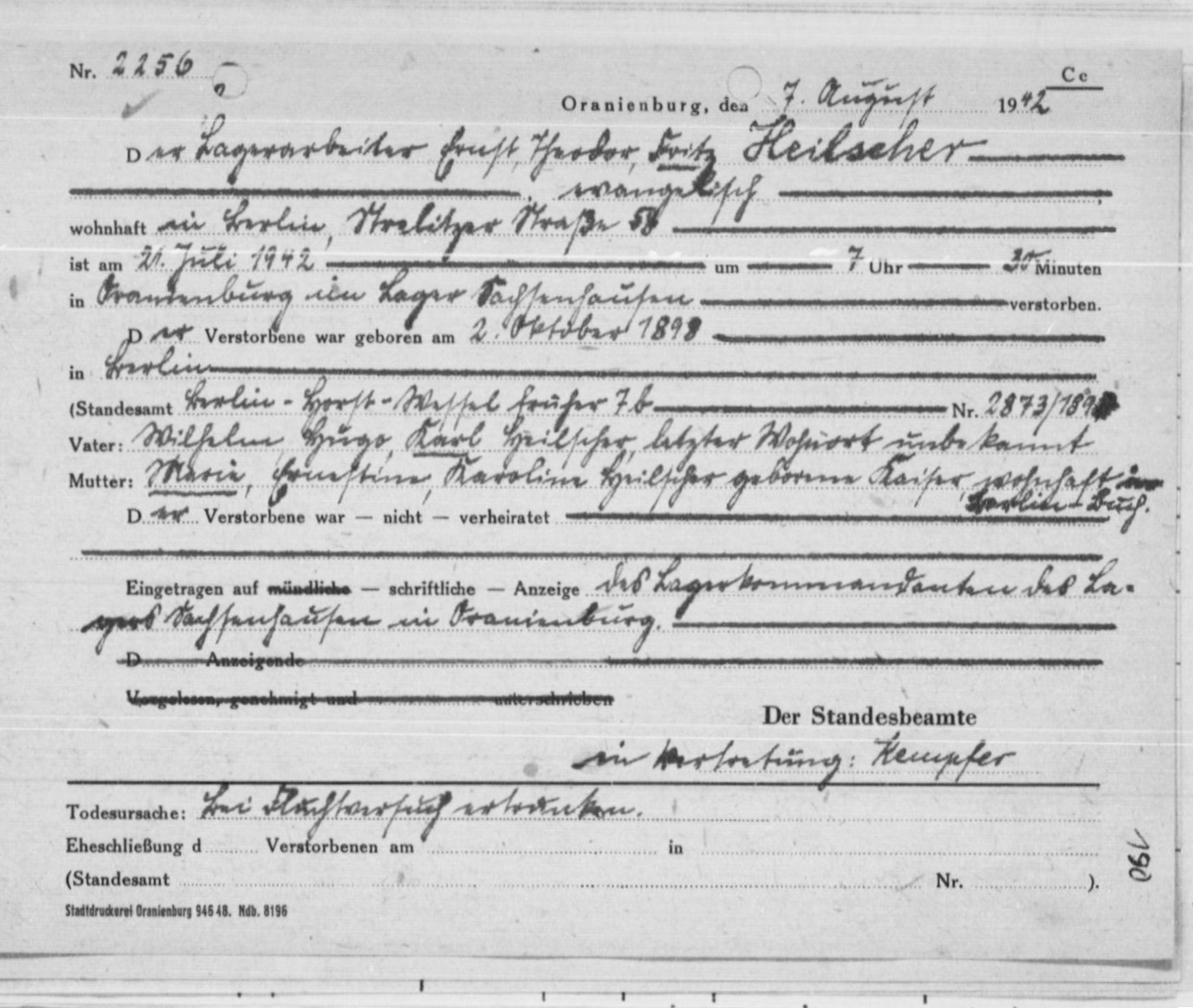

Fritz Heilscher wurde am 21. Juli 1942 im Alter von 43 Jahren im Außenlager Klinkerwerk ein Opfer

⟩

der Mordaktion an Männer mit dem Rosa-Winkel.

Bild: 🔎 Sterbeurkunde Standesamt Oranienburg,

Todesursache: "bei Fluchtversuch ertrunken."

Das Schicksal Fritz Heilschers geriet nach dem Krieg zunächst in Vergessenheit. Die Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus wurde lange Zeit nicht als Teil der NS-Verbrechen anerkannt und die Opfer häufig stigmatisiert. Erst Jahrzehnte später begann eine aktive Erinnerungskultur für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus. Am 12. September 2003 wurde in der Berliner Rosenthaler Vorstadt ein Stolperstein für Fritz Heilscher verlegt. In der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen und am Gedenkort Klinkerwerk wird an seine Verfolgung und Ermordung durch die Nationalsozialisten erinnert. Auf der Informationwand vor der "Station Z" und am KZ-Außenlager "Klinkerwerk" in der ⟩ Freiluft-Ausstellung über die "Mordaktion" berichtet.

Bild: 🔎 Vor der Infotafel am Gedenkort: Klaus Born wurde wegen § 175 in der BRD verfolgt. "Ich kam in Einzelhaft,

weil ich schwul bin"

⟩

Aus: Spiegel Online, 11. Mai 2016(pdf).

Sein Onkel

⟩ Heinrich Wahle wurde am 17.07.1942 hier ein Opfer ⟩

der Mordaktion an Männer mit dem Rosa-Winkel.

Foto: Lothar Dönitz, Berlin, 13. Mai 2017

Quellen:

• KZ Sachsenhausen 1936 - 1945: ⟩ Internet-Totenbuch

• Arolsen Archives, Sterbebucheintragungen über verstorbene Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen ⟩ DocID 4119385

• Arolsen Archives, Karteikarte Amt für die Erfassung der Kriegsopfer Berlin ⟩ DocID 130603978

• Ernst Theodor Fritz Heilscher in der Sammlung Berlin, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1908: ⟩ ancestry.de

• Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Stolperstein - Biographie ⟩ Fritz Heilscher

• Vgl. Müller, Joachim, Unnatürliche Todesfälle, in: Müller, Joachim, Sternweiler, Andreas, Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen, Berlin 2000, S. 216-263.

• Empfehlungsschreiben der Arbeitsgeberin Helene Bähr, ⟩ Berlin C2, 30.10.1941